毎回、工事が終わると手描きの間取り図をつくり、プランのポイントをまとめる作業をします。どんなことを考えてきたかを客観的に見るいい機会になっています。

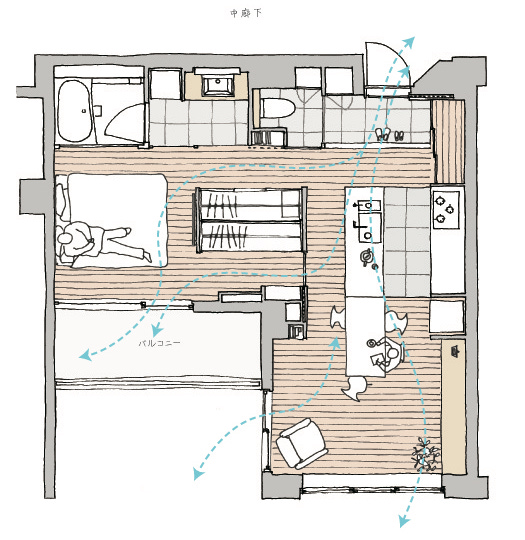

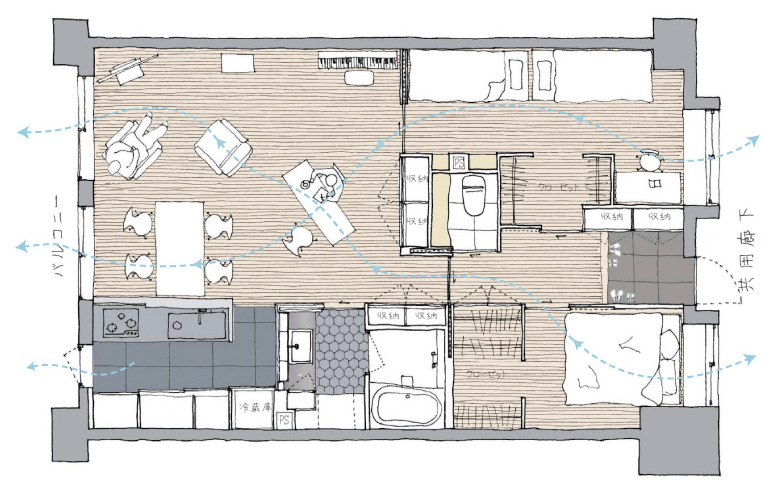

Tさんの家:全て開くこと、つなぐことを最初に確認しました。

リノベーションの場合には元々の間取りや暮らし方の存在があります。全く違う住まい、暮らしが同じ場所に出現する「変化」には驚きがあります。

しかし、ビフォーからアフターへと間取りが大きく変わったということ以上に、探してもどこにもないユニークな住まいと暮らしが次々に生まれてきた事実にもっと驚かされます。

場所を考える時に、閉じるか開くか、または切るか繋ぐか、その判断の繰り返しで住まいと暮らしのカタチは大きく変わっていきます。重要な判断です。

その判断の中心には住まい手がいます。私たちが質問をして、住まい手であるお客様が考えて判断して答える、その繰り返しです。

例えば、「寝室は閉じますか、開きますか?」そんな具合です。

この何気ないような問題について、結論を急がずに考えます。正解はないです。私たちも正直に考えをお伝えし、参考として様々な可能性を示しながら一緒に考えます。

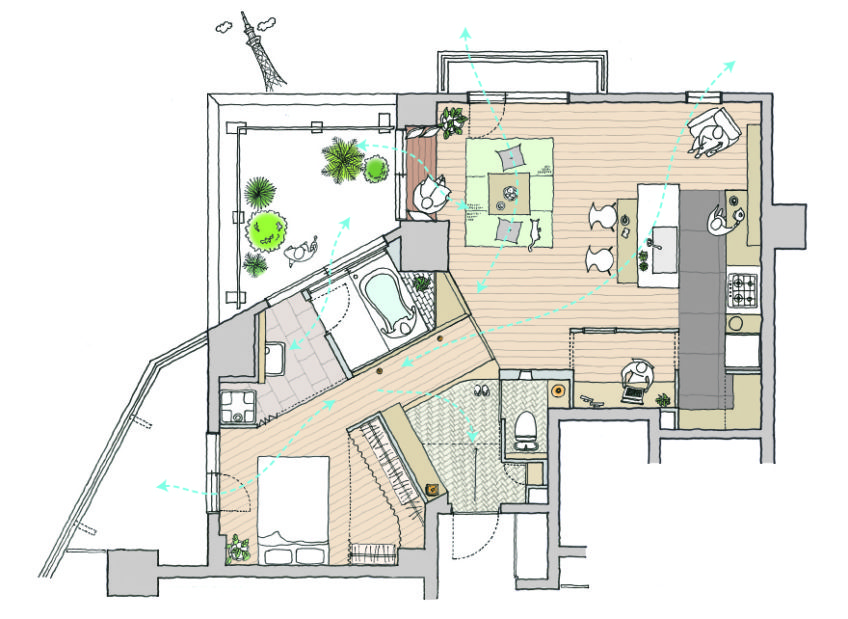

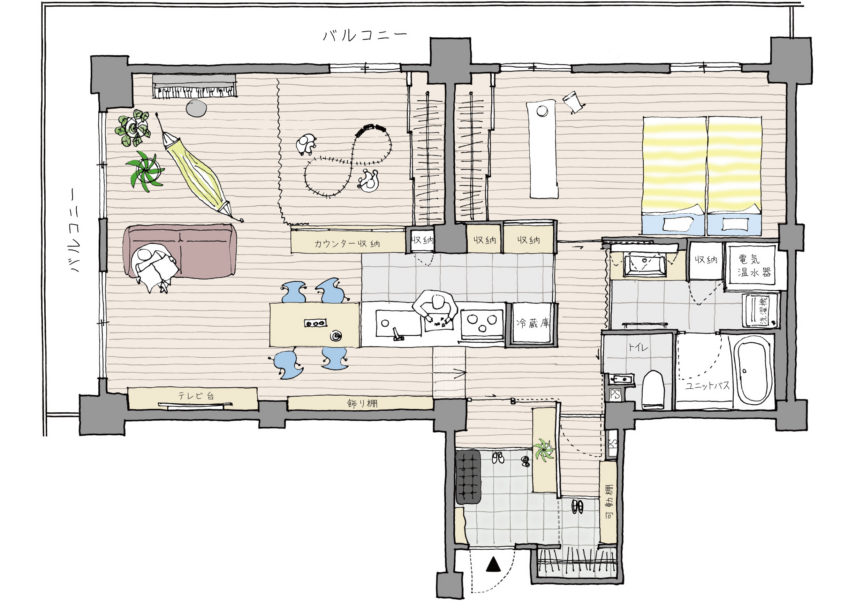

Oさんの家:全て開いてワンルームに。北側の共用廊下に対しては閉じることにしました。

当事者のお客様と私たちにとっては、こうした判断のもとに徐々に出来上がってくる住まいのカタチは必然的なものです。しかし、客観的に見た時には、どうしてこんな変化が可能だったのかという驚きがあります。

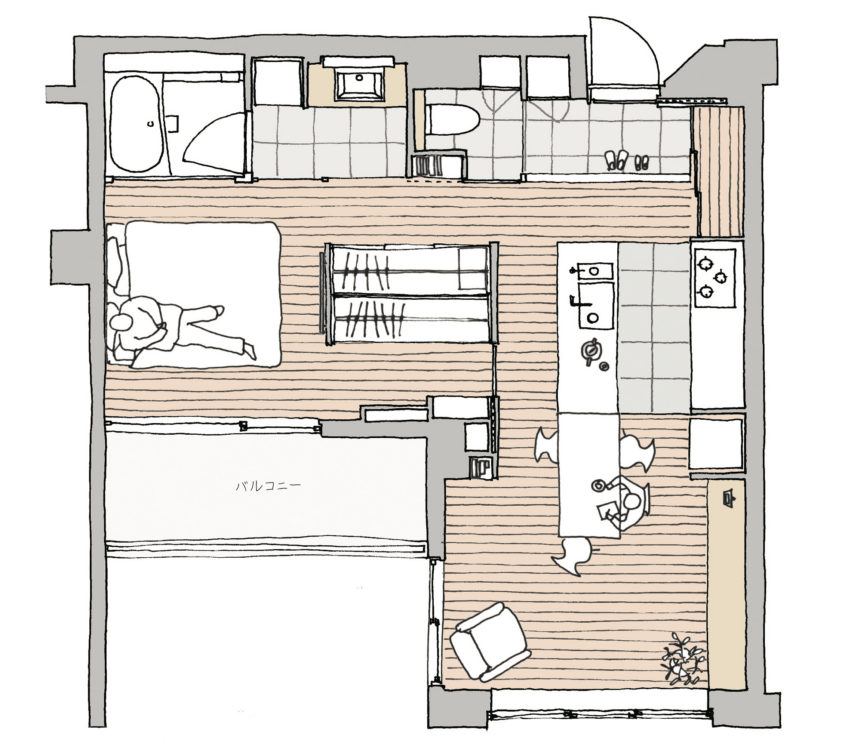

Iさんの家:浴室を開くことを決めたことでプランは大きく変わりました。

私たちとしては、目新しい住まいを考えてやろうとか野心的な発想は持っていないつもりです。ただ、先入観と既成概念を排除し、常に新鮮なイメージでいようと心がけています。

その中で、探してもどこにもないような住まいが現れてくるというのは、住まい手の存在がとてもとても大きいのです。判断の根拠は、これまで生きてきた中で現れた気持ちなのか、海外での暮らしやホテルや旅館など非日常の中で得た経験なのか、それは人それぞれだと思いますが、千差万別です。

Sさんの家:寝室を閉じることで、他の部分を開放的にしています。

住まい手が、既成概念にとらわれずに「私たちはこうする」と判断してくださるところから新しい暮らしの風景が生まれていきます。

新築マンションという住まいの形の一つの時代が終わろうとしているのに、私たちの家のまわりは、今さらのマンションの建設ラッシュになっています。何百世帯もの住まいが建設中で、そのポスターや広告チラシを毎日のように目にしています。そこにはあまり誰も期待していない、版を押したような住まいの間取りが印刷されています。

同じものを効率良く大量に作って売るというやり方です。リノベーションでも同じ価値観で行えば、同じように効率良くたくさん作るということが起こるでしょう。すでに、そのような事例は見受けられます。

新築マンションの時に存在したニーズがリノベーションに置き換わったということです。「簡単に」便利で綺麗な住まいを手に入れたいというニーズです。効率を重視する売り手側の都合にも合致して今後増えていきそうです。

私はそれを少し心配しています。リノベーションの意義が失われていくように映ります。

私たちハンズデザインは住まい手が中心にいる住まいづくりを続けていきたいと思います。簡単にではなく丁寧に、必然的でありながらユニークな住まいをご提案していきたいと思います。